Riti e rituali

I riti costituiscono un aspetto molto importante di tutte le società umane. Ci sono riti che segnano tappe importanti della vita, come il passaggio nell’età adulta, i riti di iniziazione. Questi hanno un alto valore simbolico. Ma ci sono anche più semplicemente i rituali, le routine: azioni ripetute in modo sempre uguale e in momenti prestabiliti, consuetudini quotidiane, come la favola della buonanotte o il saluto della mattina. Questi diventano per molti fonte di rassicurazione. A scuola piccole routine scandiscono il corso delle giornate . Qui il bambino, soprattutto quello piccolo, si ritrova in un ambiente per lo più sconosciuto e le routine gli permettono di orientarsi a livello spaziale, relazionale e temporale. L’attesa del rituale programmato inoltre fa crescere l’aspettativa e la curiosità, mentre educa alla lentezza, alla possibilità di non ottenere sempre tutto e subito. Alcuni dei libri che vi proponiamo questo mese parlano di rituali o predispongono a crearne di propri con la propria classe. Altri parlano invece di riti veri e propri, legati alle varie religioni o culture nel mondo; questi ultimi possono essere un valido input per discutere di differenze e somiglianze, in un’ottica di rispetto reciproco.

A partire da un libro

Anche a scuola possiamo fare un giorno diverso dagli altri proponendo esperienze significative intorno alla lettura, alla scrittura, alla ricerca di nuove parole, in un momento o in una giornata speciale, che i bambini imparano ad attendere, con curiosità e piacere. Alcuni esempi suggeriti dall’autrice: la lettura di un buon libro da parte della maestra, magari fuori dall’aula e sotto un ciliegio, dove la voce dell’adulto porta i bambini a scoprire mondi vicini e lontani; missioni speciali affidate ai bambini per fare un viaggio collettivo con “ Il bambino Oceano”di Jean-Clode Morvelat per scoprire tanti punti di vista; parole sconosciute scritte alla lavagna su cui formulare ipotesi e viaggiare con la fantasia, fino a scoprirne il reale significato.

L’autrice Roberta Passoni è insegnante di scuola primaria, coordina le attività educative della casa laboratorio di Cenci, fa parte del MCE, ma soprattutto è una grande appassionata di letture e di letteratura. In questo libro racconta esperienze di incontro anche con grandi classici, come Shakespeare, Platone o con Omero, realizzate a scuola. Dalle esperienze raccontate emerge la capacità dell’autrice di educare a una passione. Seminare parole con un libro vuol proprio dire educare a una passione e Roberta lo fa mettendo attenzione e cura non solo nella scelta dei testi, ma anche all’organizzazione delle attività, in un tempo e uno spazio speciali.

Consigliato a tutti gli educatori

Marina Sirotti

Rami di uno stesso albero

In questo testo l’autrice propone una riflessione sulla narrazione orale, ponendo l’accento sull’importanza del rituale che la introduce, sulla predisposizione dello spazio e la scelta dei temi, sulla rilevanza dei gesti, delle musiche e dei canti che accompagnano la parola e lo scambio di storie personali.

Consigliato ai docenti di ogni ordine e grado

Marina Sirotti

Il piccolo principe

Questo libro imperdibile lo abbiamo proposto nel settembre 2023 parlando di insolite amicizie. Il grande classico si rivolge forse più agli adulti che ai bambini nel narrare di argomenti difficili come l’amore e la morte, ma ci ricorda anche l’importanza dei riti e dei gesti ripetuti a cadenza regolare che servono per “ addomesticare”, per legarsi a qualcuno.

“Che cos’è un rito?” disse il piccolo principe.

“Anche questa è una cosa da tempo dimenticata”, disse la volpe.

“ È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.”

Età di lettura : dai 9 ai 99 anni

Marina Sirotti

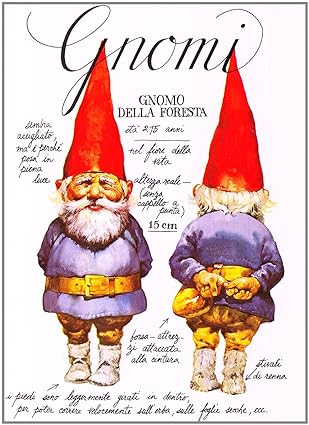

Gnomi

A proposito di momenti rituali ricordo la corrispondenza misteriosa iniziata in una classe prima tra gli alunni e i due gnomi protagonisti della collana proposta, a cui in realtà davamo voce noi insegnanti. Per quasi un anno abbiamo svolto un lavoro impegnativo: ci dovevamo documentare , scegliere gli argomenti dai venticinque fascicoli della collana nella vecchia edizione della De Agostini “Il libro segreto degli gnomi“( che i bambini non hanno mai consultato) per poi scrivere lettere personali o collettive che magicamente arrivavano a scuola. La fatica però è stata ampiamente ricompensata dall’entusiasmo dei bambini che aspettavano con impazienza l’appuntamento, mostrando una forte motivazione a leggere i messaggi a cui rispondevano. Nelle brevi lettere gli alunni parlavano di sé e chiedevano informazioni sul mondo di Olav e Kostia ( il nome che avevano dato ai protagonisti). Il libro, nella nuova edizione come nella più datata, racconta degli gnomi: dall’aspetto fisico ai vestiti, dalla casa ai diversi periodi della vita: nascita, infanzia, età adulta, vecchiaia, dal rispetto della natura alla cura di animali. Il testo propone anche storie e leggende, invenzioni e indicazioni per costruire oggetti e strumenti che questi piccoli e timidi esseri usano nel bosco.

Consigliato a partire dai 6 anni

Marina Sirotti

Storie di parole

Il libro è una sorta di vocabolario, che propone un viaggio tra le parole alla ricerca della loro origine. Permette di capire meglio la nostra lingua e a usarla con più consapevolezza attraverso storie avventurose e affascinanti, a volte del tutto inaspettate. Il testo può essere utilizzato in tanti modi, è trasversale a diverse discipline: italiano, storia, geografia, educazione interculturale. Prendendo spunto dal già citato libro di Roberta Passoni, per un certo periodo, ogni mattina, all’entrata in aula, ho proposto ai bambini una parola scritta alla lavagna, una parola sconosciuta. Questo dava il via a ragionamenti e a riflessioni. Ogni bambino trovava diverse strategie per individuare il significato del termine: lo scomponevano, cercavano una radice di parola nota, cercavano indizi nel suono e nel ritmo, poi le ipotesi venivano scritte intorno alla parola misteriosa. Ciascuno motivava la scelta, si facevano osservazioni collettive finché si cercava sul dizionario.

Consigliato dagli 8 anni

Marina Sirotti

L’alfabeto della saggezza

Organizzare il calendario dell’Avvento è un’abitudine abbastanza frequente nelle nostre scuole, a cominciare dal primo di dicembre. I contenuti di questi calendari sono i più svariati, si va dallo scoprire semplicemente finestrelle con sorpresa a buste con parole gentili o disegni, a parole che conducono a racconti, il tutto nel rispetto di ogni credo religioso. Il libro propone per ogni lettera dell’alfabeto una parola dal significato forte e importante, come amore, fedeltà, gratitudine, libertà, onestà. Per ogni parola c’è un racconto, tratto dalle storie tradizionali di tutto il mondo. “L’alfabeto della saggezza ”ha la giusta ambizione di parlare di cose importanti ai bambini, di aprire possibilità di dialogo e di confronto prima, durante e a conclusione di ogni lettura.

Consigliato dagli 8 anni

Marina Sirotti

Il casello della buonanotte

Un momento speciale nella giornata di un bambino è di sicuro la sera, quando viene l’ora di andare a letto. Si tratta di un passaggio delicato, dalla certezza del giorno all’insicurezza della notte, del sonno e dei sogni. Spesso i più piccoli vengono accompagnati dalla lettura o dal racconto di storie da parte di mamma o papà. Questo libro racconta di un papà camionista che viaggia molto e spesso è lontano da casa. Il suo bambino chiede al papà di raccontargli una storia ogni sera, come se fosse in viaggio verso la notte e passasse al casello dell’autostrada. Per aumentare la sorpresa, le pagine di ciascuna storia sono “chiuse”: per aprirle basterà seguire il tratteggio a bordo delle pagine.

Consigliato da 7 anni

Marina Sirotti

Alberi di qui e d’altrove

In questo libro si va alla scoperta degli alberi più diffusi in Europa, quelli che possiamo incontrare nei nostri boschi, nei parchi e nei giardini. L’autrice racconta l’origine, le caratteristiche della quercia, del faggio, del pioppo, del tiglio…., mentre l’illustratrice tratteggia fiori e foglie con precise tavole disegnate. Ogni pagina intitolata a un albero è un misto di poesia e di divulgazione. Il libro può diventare un pretesto per dedicare un momento speciale agli alberi, un’osservazione regolare per coglierne i cambiamenti, anche stagionali. I bambini piccoli possono scegliere il proprio albero che appuntamento dopo appuntamento diventerà un amico speciale a cui affidare racconti e confidenze da appendere ai rami come insoliti fiori. Un messaggio come quello di Andrea :”Caro ippocastano, io penso che nelle tue gemme ci vengano dei bei fiori e tu cosa pensi che ci vengano? A me mi piacciono le gemme perché appiccicano come la colla. Io vorrei salire sui tuoi rami ippocastano. Tanti saluti e bacioni, Andrea”

Consigliato dai 7 anni

Marina Sirotti

Il libro dei saluti

Cosa ci può essere di rituale di un saluto? A scuola la mattina c’è il “ buongiorno” ai compagni e agli adulti. È bello cominciare la giornata con un “ buongiorno”, magari cantandolo nelle diverse lingue conosciute dai bambini, riconoscendo e valorizzando così altre culture. Il libro rappresenta un viaggio affascinante e sorprendente nel tempo e nello spazio, tra i saluti del mondo. Leggendo si scopre come “ ciao” venga dal dialetto veneziano e significhi “ schiavo” . Si comprende il senso dell’inchino, tipico della Cina. Si coglie l’origine mitica del saluto “ hongi” della Nuova Zelanda che significa “ condividere il respiro”, ed è proprio ciò che fanno le persone quando si incontrano avvicinando prima la fronte e poi il naso.

Consigliato a partire dagli 8 anni

Marina Sirotti

Raccontami una festa

Il libro, edito dal Comune di Nonantola (Modena) dove il tema dell’accoglienza degli alunni stranieri è stato affrontato molti anni orsono, raccoglie racconti di feste nelle varie culture. É stato redatto con la consulenza di Graziella Favaro e le proposte didattiche di Adriana Querzè . Oltre ai racconti in forma narrativa dei riti e delle feste, propone schede di approfondimento sui diversi Paesi e interessanti proposte didattiche di tipo interculturale. Alcune narrazioni relative alle feste sono state scritte dai bambini e dalle loro famiglie, altre da adulti della scuola di alfabetizzazione. In questo senso il testo si proponeva di dare voce e dignità a chi proviene da un altro paese, valorizzando l’identità e la ricchezza di ciascuno. Un testo da cui partire per scoprire l’altro e approfondire e condividere i riti legati alla propria religione e alla propria cultura, affinché dalla conoscenza reciproca prenda vita il rispetto e la rottura degli stereotipi.

Consigliato ai docenti di ogni ordine e grado

Antonella Bottazzi

Le feste del mondo

raccontate ai bambini

Ogni popolo della terra ha i suoi riti e le sue feste, con danze e cerimonie ricche di significato e di emozioni. In questo libro gli autori ce ne raccontano alcune, anche attraverso foto significative, che descrivono questi momenti unici, scoperti nel loro girovagare per il mondo. Le foto sono particolarmente belle e di grande formato; con i bambini o i ragazzi partire dalle immagini può essere un buon modo per formulare ipotesi, prima ancora di approfondire da un punto di vista antropologico il rito o la festa a cui si riferiscono.

Consigliato ai docenti della scuola primaria

Antonella Bottazzi

Per finire un corto delicato e rituale: Geri’s game