Leggeri come …

–Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. –

Lezioni americane, Italo Calvino

Dire fare inventare

parole e grammatiche in gioco

Questo libro offre riflessioni e proposte operative per ricollocare

l’educazione linguistica al centro della scuola, poiché occorre affrontare il problema degli scarsi risultati della scuola italiana, in generale, rispetto alla formazione in quest’area fondamentale. Non un ritorno al buon (?) tempo antico della scuola d’élite e selettiva, non l’acquisizione di regole meccaniche precostituite, quanto piuttosto la conquista della piena padronanza della lingua, per una comunicazione reale, secondo la varietà multiforme degli strumenti, dei mezzi e dei canali comunicativi di oggi. Le proposte di lavoro sono qui offerte in modo giocoso, nella convinzione che la ricerca e la scoperta sono un gioco, anzi, un gioco tra i più belli e appaganti.

Consigliato a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Antonella Bottazzi

Il palloncino rosso

Iela Mari, scrittrice e illustratrice, è considerata tra i più grandi autori classici della letteratura d’infanzia. Con i suoi libri ha proposto ai bambini un nuovo modo di raccontare, tramite la forza delle immagini. La prima pubblicazione di questo piccolo libro risale al 1967, ma sfogliare le pagine in bianco e nero con il solo colore del palloncino e delle sue trasformazioni suscita ancora meraviglia. All’inizio un bambino fa una bolla con la gomma da masticare, che piano piano si trasforma in una mela, che diventa una farfalla, che diventa un fiore… in un succedersi di piccole sorprese, fino a diventare un ombrello tenuto stretto dallo stesso bambino della prima pagina.

Consigliato dai 3 anni, ma può diventare un gioco di trasformazioni adatto a tutte le età.

Marina Sirotti

Farfalle

Un libro che parla di colorati esseri leggeri minacciati da altri , pesanti e arroganti. Si salveranno solo se rinunceranno ai loro colori e impareranno a “ fare qualcosa “, a rendersi utili. La loro libertà e bellezza sembrano essere un grosso problema per tutti gli altri animali. È un mondo in cui se non produci qualcosa sei destinato a diventare inutile e a scomparire . Tra le pagine sottili farfalle aprono le ali e volano leggere.

Consigliato dai 7 anni

Marina Sirotti

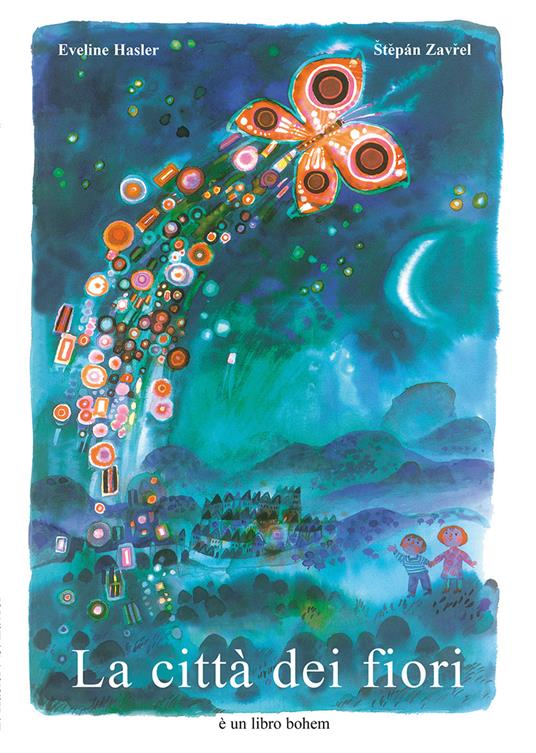

La città dei fiori

Le bellissime pagine illustrate da Stephan Zavrel raccontano di una città dove abitanti allegri e appassionati coltivano fiori ovunque. Un brutto giorno il sindaco in nome di una assurda produttività bandisce vasi e fiori perché ritenuti inutili. Toglie i fiori e persino le farfalle, li fa rinchiudere lontano dalla città e alza un muro perché nessuno possa più vederli. Due bambini riusciranno a salvare la città e a far tornare l’allegria.

Consigliato dai 5 anni

Marina Sirotti

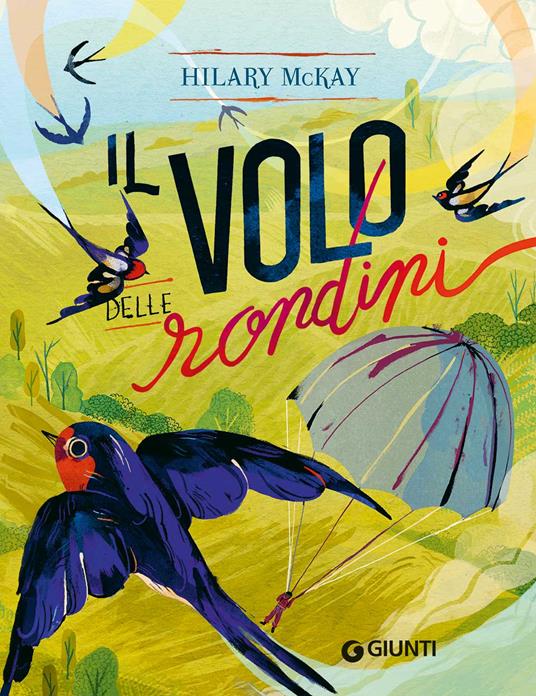

Il volo delle rondini

Il libro racconta la storia di un’amicizia tra una piccola rondine e un salice , che vorrebbe sollevare le radici e conoscere il mondo. La linea della storia , non è retta, ma curva, sfuggente e imprevedibile, una linea a zig zag, come il volo delle rondini. Tra terra e cielo si svolge il loro viaggio, pieno di speranze, ma anche di pericoli. Il libro, da cui è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, è promosso dalla LIPU , per incentivare la conoscenza e la salvaguardia delle rondini.

Consigliato a partire dai 7 anni

Marina Sirotti

Calder

I mobiles: basta un soffio d’aria e comunicano poesia, armonia, leggerezza. Nel bel libro l’autrice presenta immagini di diverse opere dell’artista accompagnate da parole che ne raccontano la vita e le caratteristiche. Dice di lui Jean Paul Sartre: “ Se è vero che la scultura deve imprimere il movimento nell’immobilità , sarebbe un errore pensare che l’arte di Calder sia come quella di uno scultore. Lui non suggerisce il movimento, lo capta… con materiali semplici e poveri, costruisce strane architetture di petali, di piume, di steli… : un mobile è nato. Un mobile : una piccola festa privata, un oggetto definito dal suo movimento e che non esiste senza questo, un fiore che appassisce quando si ferma, un puro gioco di movimento come dei chiari giochi di luce “.

E se provassimo a costruire un mobile di classe , dove ciascuno contribuisce con il suo elemento ? Si potrebbe dare un tema o semplicemente fare un autoritratto per poi sistemarlo facendo attenzione all’equilibrio dell’intera struttura. Il mobile sarebbe la fotografia del gruppo con i suoi delicati e bellissimi equilibri.

Consigliato dai 6 anni in poi

Marina Sirotti

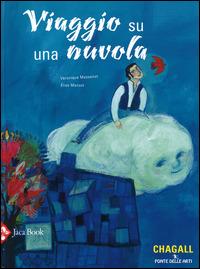

Viaggio su una nuvola

È la storia del postino Zefiro, che abita in un villaggio tutto di case blu, ma sogna altri mondi. Dalla sua casa guarda le nuvole che passano, giocano a nascondino e si trasformano. Un giorno sale su una grande nuvola e parte per un viaggio ricco di colori. Attraversa luoghi lontani, dove musiche, profumi e i sapori si mischiano. Il testo è stato scritto a partire dall’opera di Chagall “ Gli sposi della torre Eifell” , che si svela solo alla fine del libro. In tutte le pagine però potete ritrovare elementi che portano nel mondo dell’arte e dell’immaginazione di Chagall.

Partire dall’osservazione di un’opera d’arte per inventare storie anche con i bambini resta un bel modo di avvicinarsi agli artisti con occhi attenti e curiosi.

Consigliato dai 7 anni

Marina Sirotti

Il libro dei sogni impossibili

Premio Andersen 2021

Il protagonista del libro è Murdo, un piccolo yeti dai grandi sogni. I disegni sono semplici, ma particolarmente suggestivi. Il libro si potrebbe definire una raccolta di sogni. Sogno numero 17 : “ Ho sempre sognato che un fiume mi ubbidisse, mi seguirebbe dappertutto , come un nastro d’ombra… saremmo invitati in paesi dove non piove mai , laggiù faremmo fiorire i giardini inariditi e potremmo alleviare la sete degli animali. Ho sempre sognato di attraversare un deserto con i piedi nell’acqua “ Murdo gioca con le parole, con i suoni per costruire paesaggi immaginari. Questo ingenuo e saggio personaggio racconta di semplici piaceri e pone domande profonde. Cosa sognano i nostri bambini ?

Consigliato a bambini e adulti, per non smettere mai di sognare.

Marina Sirotti

Il mio cuore e una piuma di struzzo

Uno dei momenti più misteriosi e affascinanti quando studiamo con i bambini la civiltà degli antichi Egizi è il passaggio che l’uomo doveva compiere dopo la sua morte per raggiungere la residenza dei defunti. In particolare incuriosisce il rito della pesatura. Il cuore del morto veniva posato sulla bilancia della dea della giustizia e sull’altro piatto la piuma di struzzo. Se il cuore era più pesante per le troppe colpe commesse veniva divorato da un mostro , altrimenti era salvo.

L’autrice mescola abilmente informazioni storiche e romanzo. Nel romanzo Corinna, una bambina in visita al Museo Egizio di Torino, improvvisamente si sente male, cade a terra e si ritrova sulla barca dei morti, insieme agli dei dell’antico Egitto, per subire il giudizio finale. Nel suo viaggio Corinna incontrerà Ramses II, Tutankhamon, Cleopatra, ma anche archeologi, soldati e poeti.

Consigliato dai 9 anni

Marina Sirotti

Il libro degli errori

Gianni Rodari diceva spesso :” Gli errori non stanno nelle parole, ma nelle cose; bisogna correggere i dettati, ma bisogna soprattutto correggere il mondo “ .

Filastrocche e brevi racconti per parlare di errori : di ortografia, di pronuncia, di grammatica… Questo libro non è un testo di noiosi esercizi grammaticali perché il magico scrittore fa nascere il riso da ogni svista e trasforma in gioco le regole della nostra grammatica. Gianni Rodari diceva anche “ Gli errori sono necessari, utili come il pane ma anche belli, come la torre di Pisa” . Ecco due commenti alla citazione da parte di bambini di 8 anni :

- Per la torre possono anche avere finito i pezzi. Anche se non è dritta, è sempre un capolavoro, entra nella storia, è venuto molto bene come errore.

- Anche mia mamma mi dice che gli errori fanno imparare perché dopo ti ricordi e dopo non lo fai più. Gli errori servono molto per imparare. Se non ne fai neanche uno non è che sei normalissimo. Tutti facciamo degli errori.

Consigliato a bambini da 8 anni e a chi crede in una scuola che sa sorridere

Marina Sirotti

Aria

Un libricino di sperimenti scientifici da fare in classe, prezioso come tutti quelli della stessa collana ( acqua; polveri e liquidi; oggetti; tirare, spingere, sollevare). Il maestro Aldo e i suoi allievi ci portano nel mondo dell’aria: la cercano, la scoprono e la catturano per scoprirne i segreti, giocando con palloncini e siringhe, progettando e costruendo paracadute, anemometri e altre macchine fantasiose con materiali di recupero. Una guida preziosa per esplorare questo elemento con la leggerezza che merita, ma allo stesso tempo con rigore scientifico.

Consigliato a docenti di scuola primaria

Antonella Bottazzi

Le mille e una notte della scienza

L’autore riesce con grande maestria a condurci nelle atmosfere orientali delle Mille e una notte e, come Sherazade, ci avvince con storie che veicolano concetti scientifici e misteri irrisolti. Alcuni argomenti: il P greco e le sue proprietà, il rallentare del tempo, il caso, successioni e paradossi, la velocità della luce, la caduta dei corpi. E molti altri. Perché anche la matematica e la fisica hanno una loro leggerezza.

Consigliato a docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado

Antonella Bottazzi

La leggerezza perduta

La storia narra di un castello e lo fa con immagini molto evocative; un castello che però rischia di crollare sotto il peso delle troppe cose accumulate . Ed è così che gli abitanti del borgo devono cominciare ad eliminare il superfluo. Un albo illustrato che induce a riflettere su ciò che davvero conta e sulla necessità di liberarsi del superfluo appunto.

Consigliato dagli 8 anni

Antonella Bottazzi

Il circo delle nuvole

Uno splendido albo illustrato dall’autore Gek Tessaro, che racconta con le immagini e le parole in rima la storia di Giuliano, un uomo così ricco che non sapeva più cosa comprare. Si ritrova così ad acquistare un pezzo di cielo e su questo pezzo trova un circo in piena regola. Il testo, mai banale, descrive i personaggi e ci fa sognare, ma nel finale anche riflettere:

– Ma alla fine anche Giuliano

si dovrà rassegnare

per fortuna al mondo

non tutto si può comprare.

Consigliato dagli 8 anni

Antonella Bottazzi

Il diavoletto di Maxwell

la fisica nascosta nella vita quotidiana

Questo libro di divulgazione scientifica, scritto dai fisici indiani Ghose e Home, presenta una serie di fenomeni che possono essere osservati, più o meno comunemente, nella esperienza di tutti i giorni e si propone di spiegarli attraverso semplici considerazioni fisiche.

Il libro, una versione riveduta e integrata di una precedente edizione, è basato su una serie di articoli apparsi sulla rivista di divulgazione scientifica indiana “Science Today” ed è organizzato attraverso una serie di capitoli tematici, relativi alla situazione in cui si verifica il fenomeno: “La fisica in cucina”, “Effetti speciali”, “Vacanze scientifiche” e così via. Utile a sfatare il mito secondo cui la fisica è una materia che si occupa solo di cose astratte o troppo lontane da noi e dalla vita di ogni giorno.

Nella maggior parte dei casi le spiegazioni dei fenomeni sono chiare e possono essere seguite con un po’ di ragionamento; un breve glossario alla fine del libro contiene i riferimenti ai termini e alle leggi fisiche utilizzati nel testo.

Consigliato a docenti e alunni di scuola secondaria di secondo grado

Antonella Bottazzi

Giocare nella natura

Un libro pieno di giochi ed esperienze guidate in natura, per scoprirne i segreti, le forme, i profumi… Lezioni di scienze da fare all’aperto, osservando e giocando per apprendere divertendosi, con l’utilizzo di tutti i sensi. Il libro nasce dall’esperienza pluriennale di un maestro che ha accompagnato così i suoi ragazzi alla conoscenza del mondo naturale. Ricco di spunti e di entusiasmo.

Consigliato a docenti ed educatori dei vari ordini di scuola

Antonella Bottazzi

Joseph Cornell, Giocare nella natura– Red ed, 2006

Istruzioni per rendersi infelici

Un libro che non parla di didattica, ma che può aiutarci a prendere i problemi della vita, e quindi anche i rischi del mestiere, con un po’ di leggerezza e ironia, insieme alla competenza e serietà di uno studioso come Paul Watzlavick. L’autore ci mette di fronte a noi stessi e al nostro disagio in modo ironico, tenendoci in equilibrio tra tensione e divertimento, nel porci la domanda che è anche il messaggio: come rendersi felicemente infelici? Come evitare di procurarsi una infelicità di troppo?

Consigliato a docenti che non amano autocommiserarsi

Antonella Bottazzi

Per finire un corto leggero ma non troppo